Infothek Hunde

Grannen

Klein, aber oho!

Manche Probleme treten saisonal auf. So finden sich sogenannte Grannen bei Hunden und freilaufenden Katzen vor allem im Sommer. Eines dieser kleinen borstigen Pflanzenteile an der falschen Stelle kann zu akuten, aber auch chronischen gesundheitlichen Problemen führen.

Manche Probleme treten saisonal auf. So finden sich sogenannte Grannen bei Hunden und freilaufenden Katzen vor allem im Sommer. Eines dieser kleinen borstigen Pflanzenteile an der falschen Stelle kann zu akuten, aber auch chronischen gesundheitlichen Problemen führen.

Was sind Grannen?

Grannen sind kleine Pflanzenteile, die von Gräsern und Getreiden stammen. Die borstigen, starren Pflanzenfortsätze haben kleine Widerhaken, die ein Festhaften an Fell, Haut oder Kleidung begünstigt.

Warum führen Grannen zu Gesundheitsproblemen?

Warum führen Grannen zu Gesundheitsproblemen?Durch die vorhandenen kleinen Widerhaken reicht ein kurzer Kontakt auf einem Spaziergang aus, um an oder in das Tier zu gelangen.

Bevorzugte Stellen sind dabei die Zwischenzehenräume der Pfoten. Auch die Gehörgänge der Ohren, die Nasenlöcher und sogar die Bindehäute der Augen können diese Art von Fremdkörpern aufweisen.

Die spitzen und starren Anteile dieser Pflanzenteile können dabei die Haut durchstechen. Die Bewegung der Tiere kann dann den Fremdkörper passiv weiter vorschieben, so dass dieser gar nicht mehr von außen als solcher erkennbar ist.

Welche Symptome zeigen Tiere, die sich eine Granne eingefangen haben?

Die Symptome sind von der Lokalisation der Granne abhängig.

Pfote:

Der Hund oder die Katze wird anfangen sich an der betroffenen Pfote vermehrt zu lecken, hineinzubeißen oder daran zu knabbern. Im Verlauf wird sich eine Rötung und Schwellung entwickeln. Die Tiere sind schmerzhaft, humpeln unter Umständen und es kann entzündliches Sekret austreten.

Nase:

Es tritt ein akutes Niesen oder sogenanntes Rückwartsniesen (Luft wird anfallsartig Rückwärts durch die Nase eingesogen) auf, welches oft sehr stark und anhaltend ist. Gelegentlich sieht man Nasenbluten. Wenn sich ein solcher pflanzlicher Fremdkörper länger innerhalb der Nasenhöhle befindet, kann (einseitiger) schleimig-eitriger Nasenausfluss auftreten.

Ohr:

Die Tiere zeigen meistens ein starkes Kopfschütteln und eine Berührungsempfindlichkeit im Bereich des Ohres. Auch eine Kopfschiefhaltung kann hinweisend sein.

Auge:

Eine plötzliche Schwellung und Rötung der Bindehäute, oft verbunden mit vermehrten wässrigen oder eitrigem Augenausfluss sind verdächtig für einen Fremdkörper. Dies gilt insbesondere, wenn die Symptomatik nur an einem Auge auftritt.

Häufig schieben die Tiere die sogenannte Nickhaut (drittes Augenlid) vor und Kneifen das Auge zu. Auch vermehrtes Kratzen oder Reiben kann mit dieser Problematik verbunden sein.

Was Sie tun können, wenn Sie eine Granne entdecken?

Sollten Sie eine Granne an ihrem Tier bemerken und diese haftet nur leicht in der Haut oder im Fell, versuchen Sie diese vorsichtig zu entfernen.

Ist das tückische Pflanzenteil schon weiter vorgedrungen, werden Sie damit bei Ihrem Tierarzt vorstellig. Dieser hat die nötige Erfahrung und das Equipment, um die Granne möglichst schnell wieder loszuwerden und kann abschätzen, ob eine weitere Behandlung im Anschluss notwendig ist.

Was können Sie tun, damit Ihr Tier sich möglichst keine Granne einfängt?

- Meiden Sie das Laufen neben oder gar in Getreidefeldern.

- Kontrollieren Sie nach jedem Spaziergang das Fell und die Haut Ihres Tieres.

- Kürzen Sie bei Langhaar-Hunden das Fell im Sommer, insbesondere im Zwischenzehenbereich

Euthanasie

Übersetzt bedeutet Euthanasie so viel wie „Der gute Tod“. In der Tiermedizin haben wir die Möglichkeit Leiden und Schmerzen und das Leben eines Tieres aktiv zu beenden. Dieses sensible Thema hat mehrere Facetten, die wir gerne beleuchten wollen.

Übersetzt bedeutet Euthanasie so viel wie „Der gute Tod“. In der Tiermedizin haben wir die Möglichkeit Leiden und Schmerzen und das Leben eines Tieres aktiv zu beenden. Dieses sensible Thema hat mehrere Facetten, die wir gerne beleuchten wollen. Auf der einen Seite stehen Sie, die Tierbesitzer, die sich früher oder später mit diesem Thema beschäftigen werden, auch wenn es immer eine belastende und emotionale Situation für die ganze Familie darstellt.

Wenn Ihr Haustier älter wird, werden aller meistens Krankheiten auftauchen, die Schmerzen und Leiden verursachen. Manche davon kann man gut behandeln oder sogar heilen. Bei anderen geht es darum die Lebenszeit bei guter Lebensqualität zu erhalten. Viele Tierbesitzer, und davon nehmen wir uns nicht aus, denn auch wir haben vierbeinige Familienmitglieder, haben Angst „den richtigen Zeitpunkt“ zu verpassen.

Wann ist ein Leben noch lebenswert?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten.

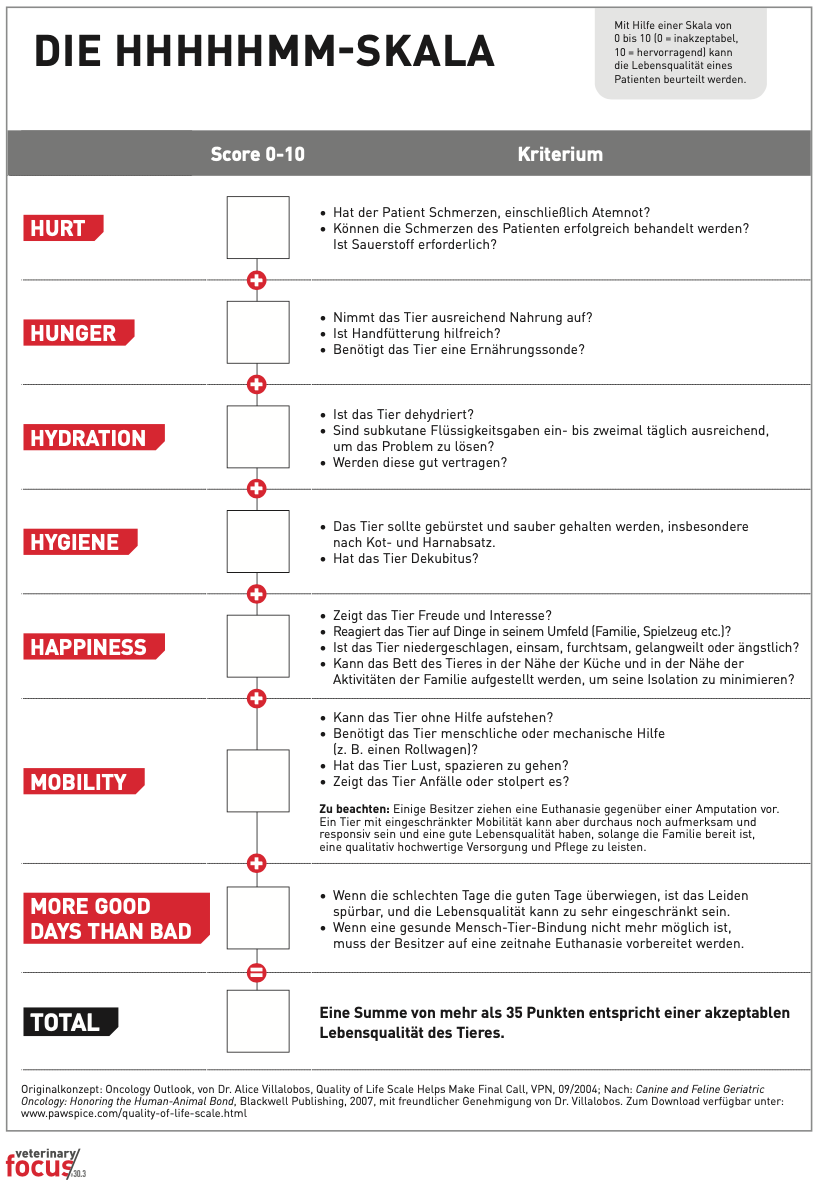

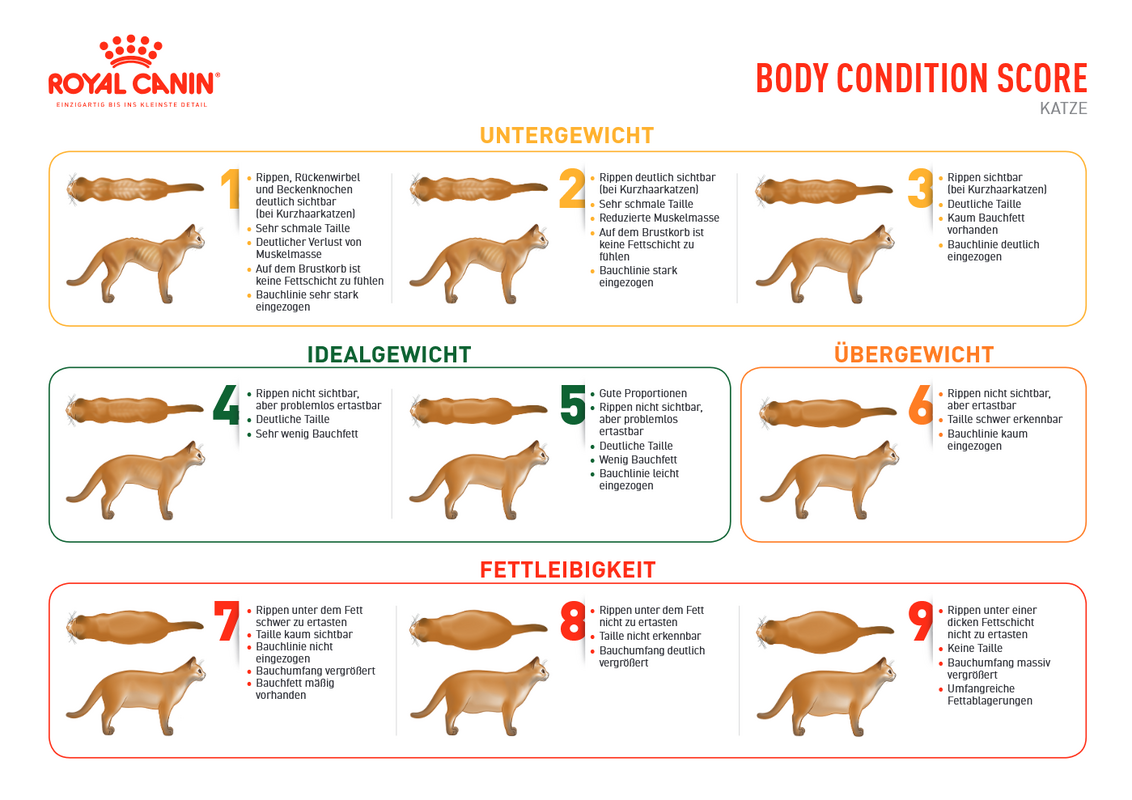

Es gibt Punkte-Schemata bei denen Kollegen versucht haben, Lebensqualität objektiv zu bewerten. Bei diesen Tabellen geht es um Schmerzen, Pflegeverhalten, Mobilität und Ernährungszustand (s. Tabelle).

Quelle: royalcanin.com/de

Quelle: royalcanin.com/de Dieses Schema kann als Hilfestellung dienen.

Ebenso wie das Gespräch mit Ihrem Tierarzt, der sachlich und anhand von Parametern wie Blutwerten oder anderen Untersuchungsergebnissen eine Einschätzung zur Lebensqualität und Prognose Ihres Tieres geben kann.

Letztlich ist es allerdings häufig eine Bauchentscheidung, die Sie als Familie treffen und mit der möglichst alle einverstanden sein sollten. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass man eine Entscheidung für das Tier trifft und ihm oder ihr damit einen würdigen Abschied ermöglicht. Die Begleitung auf diesem letzten Weg ist die schwierigste und gleichzeitig die wichtigste.

Auf der anderen Seite dieses Themas stehen wir, das Praxisteam, welches als ausführende Hand ebenfalls einen großen Teil dieser Verantwortung trägt. Wir empfinden diese Möglichkeit der Einschläferung als Segen und haben gleichzeitig so viel Ehrfurcht vor dem Leben jeder einzelnen Persönlichkeit, dass auch wir keine Fehlentscheidung treffen möchten. Als gesetzliche Grundlage dient uns das Tierschutzgesetz, in dem es in §17, 1 heißt: “Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet.“

Hieraus wird deutlich, dass wir also nicht nur aus rein ethischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen prüfen, ob dieser „vernünftige Grund“ vorliegt. Wir haben hier einen Nachteil, denn anders als Sie leben wir nicht mit dem Tier zusammen, sondern haben nur eine kurze Momentaufnahme, wenn Sie mit Ihrem Vierbeiner in der Praxis vorstellig werden. Aufgrund dieser Gegebenheit nutzen wir zum einen das Gespräch mit Ihnen und zum anderen diagnostische Mittel, wie Blutproben, Ultraschall oder Röntgen, um uns ein umfassendes Bild zu machen.

Einfacher fällt uns die Entscheidungsfindung, wenn wir Sie und das Tier bereits länger kennen und uns dessen Krankengeschichte bekannt ist.

Unter dem Strich handelt es sich bei einer Einschläferung immer um eine gemeinschaftliche Entscheidung von Menschen, die für das Tier das Beste im Sinn haben.

Seien Sie sich sicher, dass wir dieses sensible Thema mit Ihnen einfühlsam und individuell besprechen, Sie offen und ehrlich beraten und Sie mit der Entscheidung nicht allein lassen.

Ausschlussdiät

Eine Futtermittelunverträglichkeit kommt bei Hunden und auch bei Katzen recht häufig vor. Dabei ordnen die körpereigenen Abwehrsysteme harmlose Futterbestandteile fälschlicherweise als Bedrohung ein und reagieren darauf. Diese Immunreaktion kann sich unterschiedlich äußern.

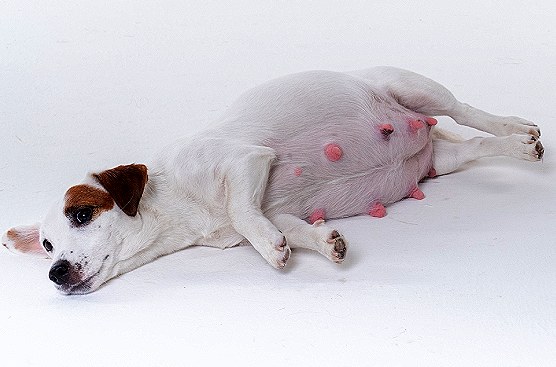

Eine Futtermittelunverträglichkeit kommt bei Hunden und auch bei Katzen recht häufig vor. Dabei ordnen die körpereigenen Abwehrsysteme harmlose Futterbestandteile fälschlicherweise als Bedrohung ein und reagieren darauf. Diese Immunreaktion kann sich unterschiedlich äußern. Zum einen können Hautprobleme auftreten, die sich vor allem durch Juckreiz zeigen (betroffene Stellen sind vor allem Kopf, Pfoten, Achseln oder Leistengegend). Auch immer wieder auftretende Ohrenentzündungen oder Probleme mit den Analdrüsen können vorkommen.

Auf der anderen Seite gibt es Patienten, bei denen sich eine Futtermittelunverträglichkeit durch chronische Magendarmbeschwerden äußert. So können andauernde Durchfallepisoden, Erbrechen oder Gewichtsverlust bei diesen Tieren vorkommen.

Auch können die beiden Organkomplexe in Kombination betroffen sein.

Auch können die beiden Organkomplexe in Kombination betroffen sein. Beide Problembereiche erfordern ein strukturiertes Aufarbeiten. So wird Ihr Tierarzt zunächst ein Gespräch mit Ihnen führen, in dem er gezielte Fragen stellt, um andere Ursachen für die Symptome auszuschließen.

Bei chronischen Magendarmpatienten wird eine Kotprobenuntersuchung durchgeführt, um einen Parasitenbefall nicht zu verpassen. Außerdem wird hier eine Blutprobe eingeleitet, die möglichst auch einige Darmgesundheitsparameter (Folsäure, Vitamin B12), die Funktion der Bauchspeicheldrüse (TLi) und den Ausschluss einer zugrundeliegenden Hormonerkrankung (M. Adddison) erfasst.

Weiterführende Untersuchungen in diesem Bereich sind außerdem der Ultraschall des Bauchraumes und die Untersuchung der Darmflora mit Hilfe einer Kotprobe (Dysbiose Index). Im Zweifel kann auch eine Endoskopie des Magendarmtraktes mit Probennahme hilfreich sein.

Bei Hautpatienten wird Ihr Tierarzt ebenfalls zunächst einen Parasitenbefall ausschließen wollen. Dafür kann entweder eine Probe genommen oder eine diagnostische Therapie mit einem Medikament gegen diese Parasiten vorgenommen werden.

Weitere Untersuchungen der Haut können zytologische Proben, bakterielle Untersuchungen, Biopsien oder Untersuchungen auf Hautpilze sein.

Blutuntersuchungen, bei denen Futtermittelunverträglichkeiten getestet werden, werden von einigen Laboren zwar angeboten, man hat aber festgestellt, dass deren Aussagekraft zu gering ist, um diese für eine adäquate Diagnose verwenden zu können.

Ist der Patient nun strukturiert durch all diese Fragestellungen hindurchgeführt worden, steht als nächster Schritt eine Ausschlussdiät (oder auch Eliminationsdiät) an, weil eine Futtermittelunverträglichkeit die nächstwahrscheinliche Ursache für die Probleme ist.

Wie wird eine Ausschlussdiät durchgeführt?

In den meisten Fällen reagieren die Patienten auf den Proteinanteil in ihrem Futtermittel (Fleischanteil). In seltenen Fällen ist auch der Kohlenhydratanteil verantwortlich.

Sie sollten sich also zunächst die Frage stellen:

Welche Protein- und Kohlenhydratquellen hat mein Tier bereits kennengelernt? Vergessen Sie dabei nicht eventuelle Leckerlis oder Kauartikel.

- Eine Ausschlussdiät sollte möglichst mit einer Protein- und Kohlenhydratquelle durchgeführt werden, die das Tier noch nicht kennen gelernt hat (Novel-Diät). Ein Klassiker dafür ist zum Beispiel Pferd mit Süßkartoffel.

- Als Alternative zu einer Novel-Diät können Sie auch auf ein sogenanntes Hydrolysat ausweichen. Dabei handelt es sich um Futtermittel, die biochemisch bereits so aufbereitet sind, dass die körpereigene Abwehr es nicht mehr als Gefahr einstuft und somit auch keine Überreaktion auf dieses stattfindet.

- Es ist absolut entscheidend, dass bei einer Ausschlussdiät nichts, und wirklich gar nichts anderes als diese neuen Protein- und Kohlenhydratquellen gefüttert werden! Dieser Part ist erfahrungsgemäß am schwierigsten umzusetzen. Ob es die Großmutter oder der Nachbar ist, der nochmal schnell eine Kleinigkeit dazu füttert oder das Kleinkind, was versehentlich ein Lebensmittel fallen lässt. Hier ist Konsequenz von allen Beteiligten gefragt!

- Die Ausschlussdiät wird bei Hautproblemen mindestens 6-8 Wochen, bei Magendarmproblemen mindestens 3 Wochen lang durchgeführt.

- Sollte das Tier durch diese Diät beschwerdefrei werden, kann im Anschluss eine sogenannte Provokationsprobe stattfinden. Dabei wird das alte Futter erneut gefüttert. Treten erneut gesundheitliche Probleme auf steht die Diagnose „Futtermittelunverträglichkeit“.

- Was, wenn die Ausschlussdiät nichts gebracht hat?

Entweder können Sie einen erneuten Versuch mit anderen Protein- und Kohlenhydratquellen starten. Sollten weitere zwei Versuche misslingen, wird weitere Diagnostik angeraten.

(Bei Hautproblemen stehen dann vor allem Umweltallergien im Vordergrund, bei Magendarmproblemen Ursachen, die mit einer Endoskopie und damit einhergehender Probennahme diagnostiziert werden können.) - Begleitend zur Ausschlussdiät können bei Hautprobleme Medikamente eingesetzt werden, welche den Juckreiz unterdrücken und die Entzündungsreaktion mildern. Bei Magendarmproblemen empfehlen wir die Gabe von Prä- und Probiotika, welche die Darmflora stabilisieren und wieder aufbauen.

Die tragende Hündin

Etwa ab der 4. Trächtigkeitswoche werden die Zitzen größer und pinker.

Es kommt zu einem Anschwellen der Vulva, ähnlich wie in der Läufigkeit.

Zum Zeitpunkt der Einnistung, ab der 3. Trächtigkeitswoche und kurz vor der Geburt kann teilweise schleimiger Vaginalausfluss beobachtet werden. Zu den gleichen Zeitpunkten kann es außerdem zum Einstellen des Fressens kommen.

Die Hündinnen nehmen an Gewicht zu. Teilweise sind Gewichtszunahme bis zu 30%, je nach Wurfgröße zu sehen.

Gute Hinweise finden sich außerdem beim Beobachten der Körperstatur:

Gute Hinweise finden sich außerdem beim Beobachten der Körperstatur:zu sehen sind...

- Umfangsvermehrung des Bauches ab der 5. Trächtigkeitswoche

- Fetale Bewegungen von außen ab der 7. Trächtigkeitswoche

- Einfallen der Flanken durch die Gebärmutterabsenkung am Ende der Trächtigkeit

- Ultraschall

- Röntgen

- Relaxinbestimmung

Ab wann ist eine Trächtigkeitsuntersuchung mit einem Ultraschallgerät möglich?

Eine Ultraschalluntersuchung ist ca. ab dem 28. Trächtigkeitstag möglich. Eine Bestimmung vorab kann schwierig und ungenau sein. Die Trächtigkeitsuntersuchung dient dem Nachweis der Trächtigkeit und der Überprüfung der Vitalität der Feten. Eine Bestimmung der Fetenanzahl ist mittels Ultraschall jedoch nur schwer möglich, da nach einer Untersuchung in der Frühträchtigkeit noch eine Resorption unbemerkt erfolgen kann und in der Spätträchtigkeit die einzelnen Feten nur schwer voneinander abzugrenzen sind.

Ab wann ist eine Trächtigkeitsuntersuchung mit einem Röntgengerät möglich?

Ab wann ist eine Trächtigkeitsuntersuchung mit einem Röntgengerät möglich?

Eine Röntgenaufnahme des Bauchraumes zum Nachweis einer Trächtigkeit ist ab dem 42. Tag möglich, aussagekräftiger ist sie aber ab dem 50. Tag der Trächtigkeit, da zu diesem Zeitpunkt die Verknöcherung der fetalen Skelette weiter fortgeschritten ist. Sie dient als Vorsorgeuntersuchung in der Trächtigkeit zu Bestimmung der Fetenanzahl, wobei dies bei sehr großen Würfen teilweise schwierig sein kann. Die Röntgenaufnahmen schädigen die Feten nicht, da die Organentwicklung mit der Embyrogenese um den 30. Tag bei der Hündin abgeschlossen ist.

Was ist Relaxin?

Relaxin ist ein wichtiges Hormon in der Trächtigkeit der Hündin. Es unterbindet Kontraktionen der Gebärmutter, bewirkt die Erweichung der Beckensymphyse und unterstützt die Reifung des Gebärmutterhalses.

Es wird ab dem 24. Tag der Trächtigkeit in der Plazenta gebildet und kann als einziges Hormon zum Trächtigkeitsnachweis dienen. Es sind mit dem Nachweis des Hormons aber keine Rückschlüsse auf die Fetenanzahl und -vitalität möglich und nach Resorption mit Resten der Plazenta kann es zu falsch positiven Ergebnissen kommen.

Bestimmung des Geburtstermines

Ist das Wissen um den Tag des Deckzeitpunktes bei einer Hündin ausreichend, um verlässlich den Geburtstermin zu errechnen?

Nein. Ist nur der Deckzeitpunkt und nicht der Zeitpunkt des Eisprunges bekannt, ist die Bestimmung des Geburtstermins schwierig, da die Spermien im weiblichen Genitaltrakt 6 - 9 Tage befruchtungsfähig bleiben und die Eizellen nach der Reifung 2 - 3 Tage befruchtet werden können.

Hündinnen können somit schon lange vor der Ovulation und mehrere Tage nach der Ovulation erfolgreich gedeckt werden (so entstehen scheinbare Trächtigkeitslängen vom Deckakt bis zur Geburt von 57 - 68 Tagen).

Welche Möglichkeiten gibt es, um den Geburtstermin zu ermitteln

- Tägliche Vaginalabstriche ab Ende der Läufigkeit

- Progesteronabfall mit Bluttests bestimmen

- Progesteronabfall bewirkt 12 bis 24 h später häufig einen Abfall der Körpertemperatur

In der letzten Trächtigkeitswoche sollte 2 - 3 x täglich die Körpertemperatur der Hündin gemessen werden!

Geburtsvorbereitungen

Wie bereite ich mich bestmöglich auf die Geburt vor?

Zur optimalen Geburtsvorbereitung gehört auch den Tieren eine Wurfbox oder Ähliches schon einige Zeit vor dem erwarteten Geburtstermin zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollte alles was für die Geburt gebraucht wird bereitgestellt werden. Dazu gehören Dinge wie Einmalhandschuhe, ausreichend Handtücher für die Welpen, neue Unterlagen für die Wurfkiste, eine Waage, eine Wärmequelle (Wärmekissen; Wärmematte).

Zur Vorsorge der Muttertiere gehört, dass sich diese in optimaler körperlicher Kondition befinden und regelmäßig geimpft und entwurmt sind. Die Fütterung sollte mit hochwertigem Futter oder genauen Rationsberechnungen erfolgen. Ab dem letzten Drittel der Trächtigkeit, sollte proteinreich gefüttert werden. Es kann dafür einfach auf ein hochwertiges Welpenfutter umgestellt werden, dass dann auch über die gesamte Phase des Säugens gegeben wird. Die Menge des Futters muss am Ende der Trächtigkeit an die Welpenanzahl angepasst werden.

Die Entwurmung von Muttertier und Welpen nach der Geburt dient hauptsächlich zum Schutz vor Spulwürmer, die schon während der Trächtigkeit, aber auch über Milch oder Kot übertragen werden können. Der Entwicklungszyklus der Larven beträgt durchschnittlich 14 Tage. Da es aufgrund des Östrogenanstiegs in der 7. Trächtigkeitswoche zur Aktivierung der Wurmlarven im Muttertier kommt, sollte dieses am Ende der Trächtigkeit entwurmt werden. Aufgrund des Entwicklungszyklus der Spulwürmer ist nach der Geburt ein Entwurmungsintervall von 14 Tagen zu empfehlen. Alternativ sind Kotuntersuchungen durchzuführen. Eine Entwurmung sollte immer 5 - 7 Tage vor den Impfungen erfolgen.

Die Geburt

Die Geburt setzt sich aus drei Phasen zusammen: Öffnungsphase, Austreibungsphase und Nachgeburtsphase, wobei sich bei Hunden die Austreibungsphase und die Nachgeburtsphase abwechseln, bis alle Welpen geboren sind.

Öffnungsphase:

Der Beginn der Öffnungsphase ist klinisch nur schwer zu erfassen. Die Tiere zeigen unspezifische Anzeichen wie Unruhe, Hecheln, Zittern, Erbrechen, Nestbauverhalten, fehlende Futteraufnahme. Es kann der Abgang des Zervixschleims beobachtet werden. Die Dauer beträgt 6-12 (36) Stunden. Bei Hündinnen, die schon mehrere Würfe hatten, kann dies auch schneller gehen. In dieser Phase kommt es zur Öffnung des Muttermundes und Weitung des Geburtskanals. Erste Gebärmutterkontraktionen finden statt, aber es wird noch keine Bauchpresse gezeigt. In dieser Phase sind die Tiere besonders störempfindlich und sollten in ruhiger Umgebung sein.

Austreibungsphase:

In der Austreibungsphase kommt es zu der äußerlich sichtbaren Bauchpresse. Es kommt zum Abgang des ersten Fruchtwassers. Zwischen dem Fruchtwasserabgang und der Geburt des ersten Welpen sollten nicht mehr als 60 Minuten liegen. Der Abstand zwischen der Geburt zweier Welpen sollte 2 bis 3 (max. 4) Stunden nicht überschreiten. Sobald eine starke Bauchpresse einsetzt sollte der nächste Welpe innerhalb von 15 bis 30 Minuten geboren werden. Insgesamt dauert eine Geburt 3 bis 12 Stunden (maximal 24 Stunden). Die Dauer ist stark abhängig von der Wurfgröße. Ein gesunder Welpe beginnt sofort sich zu bewegen und zu atmen und robbt auf das Gesäuge zu. Kümmert sich die Mutter nicht um den Welpen, muss dieser mit einem Handtuch von den Fruchthüllen befreit und trocken gerieben werden. Außerdem muss die Nabelschnur etwa 1 bis 2 cm von der Bauchwand entfernt abgeklemmt oder abgebunden werden.

Der Abgang der Nachgeburt (Plazenta) erfolgt entweder direkt mit dem Welpen oder bis zu 15 Minuten später. Die letzte Nachgeburt sollte maximal 2 Stunden nach dem letzten Welpen abgehen. Meist ist das Muttertier bis zum Abgang der Nachgeburt und darüber hinaus damit beschäftigt den Welpen abzuschlecken, um ihn zu säubern, zu trockenen und seinen Kreislauf und seine Atmung anzuregen. Häufig wir die Plazenta dabei auch aufgefressen.

Woran kann ich erkennen, dass es zu Komplikationen unter der Geburt kommt?

Alarmzeichen sind ...

- Abfall der Körpertemperatur bei der Hündin vor 12-24 Stunden ohne Einsetzen von Wehen

- Hündin mit grünlichem Vaginalausfluss vor der Geburt des ersten Welpen

- Abgang von Fruchtwasser vor 2-4 Stunden und kein Geburtsfortschritt

- Ausbleiben von Wehen über 2-4 Stunden zwischen der Geburt zweier Welpen

- starke Presswehen für mehr als 30 Minuten ohne Geburt eines Welpen

- Offensichtliche Probleme, Beispiel.: Welpe steckt im Geburtskanal

- Muttertier ist gestört vom Allgemeinbefinden oder massiven Vaginalausfluss

Das physiologische Puerperium (Nachgeburtsphase) der Hündin

Woran kann ich erkennen, dass meine Hündin die Geburt ohne Probleme überstanden hat?

Bei der Hündin hält der Vaginalausfluss über 4 bis 6 Wochen an. Zu Beginn ist er grünlich/ schwärzlich, wird dann schnell rötlich/ bräunlich/ schwärzlich und nach ein bis zwei Wochen nimmt er deutlich ab und ist blutig wässrig. Generell sollte er nicht übelriechend sein.

Bei der Hündin hält der Vaginalausfluss über 4 bis 6 Wochen an. Zu Beginn ist er grünlich/ schwärzlich, wird dann schnell rötlich/ bräunlich/ schwärzlich und nach ein bis zwei Wochen nimmt er deutlich ab und ist blutig wässrig. Generell sollte er nicht übelriechend sein. Der beste Indikator für ein ungestörtes Puerperium ist eine steige Gewichtszunahme der Welpen. In den ersten Tagen nach Geburt kann die Körpertemperatur des Muttertieres bis auf 39,5°C ansteigen und sie kann nervös wirken und frequenter atmen, Hunde hecheln häufig. Ursachen hierfür sind Stress aufgrund der neuen Situation, aber auch die hohe körperliche Leistung der Milchbildung.

Den Muttertieren sollte ein Welpenfutter gefüttert werden und möglichst in oder bei der Wurfbox gefütter werden. Hündinnen müssen teilweise zu kurzen Spaziergängen gezwungen werden.

Wichtige Informationen vor einer Operation

Ihr Tier hat einen Operationstermin bei uns in der Praxis?

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für die bestmögliche Vorbereitung auf den Eingriff.

Voruntersuchung

Wenn nicht bereits erfolgt, vereinbaren Sie einen Termin für eine Operations-Voruntersuchung.

Wenn nicht bereits erfolgt, vereinbaren Sie einen Termin für eine Operations-Voruntersuchung. Bei dieser wird Ihr Vierbeiner klinisch untersucht, um die Narkosetauglichkeit zu beurteilen. Eine Blutuntersuchung vor einer Narkose ist zudem empfehlenswert, wenn auch nicht immer zwangsläufig notwendig. Wir beraten Sie hierzu individuell.

Eine ausführliche Aufklärung zum geplanten Eingriff und über das individuelle Narkoserisiko findet im Rahmen dieser Voruntersuchung statt.

Operationstag

Der Tag der Operation ist besonders für die Besitzer in der Regel sehr aufregend.

Vor der Abgabe der Tiere in der Praxis gibt es ein paar Punkte, die Sie zuhause beachten sollten.

- Kein Futter:

Am Tag der Operation sollte Ihr Tier nicht gefüttert werden. Ihr Tier sollte vor dem Eingriff mindestens 10 Stunden nüchtern sein. Trinken ist bis kurz vor dem Termin erlaubt.

Bei Heimtieren und sehr jungen Tieren gilt diese Regel nicht. Sie sollten nicht fasten! - Gassigehen:

Vor dem Termin sollte Ihr Vierbeiner wenn möglich bereits Kot- und Urin abgesetzt haben. - Verschmutzungen:

Zu einer Operation gehört selbstverständlich ein sauberes Operationsfeld. Dies bedeutet auch, dass Sie Ihr Tier am Tag der OP möglichst sauber halten und grobe Verschmutzungen vermeiden.  Tablettengabe:

Tablettengabe:

Erhält Ihr Tier ein bestimmtes Medikament, welches Sie möglicherweise dauerhaft geben?

Sprechen Sie im Vorfeld mit dem behandelnden Tierarzt oder Tierärztin, ob Sie diese wie gewohnt geben sollten.- Dokumente:

Haben Sie bereits alle Dokumente für die Operation ausgefüllt und vorgelegt? Falls nicht, bringen Sie uns diese spätestens zum Operationstermin ausgefüllt mit.

Denken Sie auch daran Ihre Telefonnummer zu prüfen – Sind alle Daten noch aktuell? - Zusatzleistungen:

Ob Krallenschneiden, Hüftröntgen oder die Implantation eines Mikrochips – sollen in derselben Narkose weitere Eingriffe erfolgen, teilen Sie uns diese am Tag der Operation mit.  Halskragen oder Body:

Halskragen oder Body:

Je nach Eingriff ist es nötig im Anschluss die Wunde adäquat zu schützen.

Haben Sie vielleicht bereits einen Halskragen von einer vorangegangenen Operation zuhause? Bringen Sie diesen gerne bereits zum Termin mit.- In der Praxis:

Sobald Sie in der Praxis angekommen sind und alle nötigen Dokumente geprüft wurden, werden Sie aufgefordert Ihr Tier zu wiegen (bei Katzen geschieht dies in der Behandlung).

Der Tierarzt oder die Tierärztin wird Ihren Vierbeiner vor Einleitung der Narkose erneut klinisch untersuchen.

Sollte Ihnen im Vorfeld Veränderungen bezüglich des Gesundheitsstatus Ihres Tieres aufgefallen sein (Durchfall, Erbrechen, Husten, Abgeschlagenheit, etc.) teilen Sie dies bitte rechtzeitig mit.

Postoperative Nachsorge

Es ist wichtig, dass Sie sich aktiv an der Nachsorge Ihres Tieres beteiligen, da dies maßgeblich zur Wundheilung und schnellen Genesung beiträgt. Nach einer Narkose können einige Tiere verunsichert und desorientiert sein. Hier sind einige wichtige Hinweise zur Betreuung Ihres Tieres nach dem Eingriff:

Der Heimweg

Nach der Narkose kann Ihr Tier verwirrt oder wackelig auf den Beinen sein. Es empfiehlt sich, Ihr Tier sicher, ruhig und auf gewohnte Art nach Hause zu transportieren, zum Beispiel in der gewohnten Transportbox.

Druckverband

Sollte ein Druckverband an den Extremitäten angelegt worden sein, entfernen Sie diesen nach der Operation zuhause. Der Druckverband wurde eingesetzt, um die Blutung nach dem Entfernen des Venenzugangs zu stoppen. Nach einer gewissen Zeit (meistens ca. 5-10 Minuten) ist die Blutung gestoppt, sodass der Verband nicht mehr notwendig ist. Bewegung

Bewegung

Bei Hunden ist es ratsam, ihnen eine Möglichkeit zu geben sich zu lösen. Katzen und Heimtiere sollten ebenfalls ihre Toilette in Reichweite haben.

Andernfalls gilt für alle Tiere: Bieten Sie einen Rückzugsort an und halten Sie das Tier ruhig. Vermeiden Sie Spielen oder Toben, auch wenn Ihr Haustier dazu neigt.

Sehr arbeitsfreudige Tiere kann man zum Beispiel mit Schnüffelspielen etwas auslasten.

Liegeplatz

Da Ihr Tier nach der Narkose licht- und geräuschempfindlich sein kann, stellen Sie ihm einen ruhigen, gedämmten Ort zum Ausruhen zur Verfügung. Durch die Narkose kann die Körpertemperatur sinken, daher empfehlen wir eine Wärmequelle wie ein Kirschkernkissen, eine Wärmflasche oder ein Heizkissen. Achten Sie darauf, dass Ihr Tier sich von der Wärmequelle entfernen kann, wenn es zu warm wird.

Vermeiden Sie es, dass Ihr Tier auf Möbel wie die Couch springt oder auf Kratzbäume klettert. Halten Sie den Liegeplatz ruhig und sicher.

Überwachung

Lassen Sie Ihr Haustier an diesem Tag nicht alleine. Ihr Tier sollte sich ausruhen und auch kleine Nickerchen machen können. Es ist wichtig, dass es nicht zu tief schläft. Ihr Tier sollte ab und zu motiviert sein, sich zu bewegen und wieder fitter zu werden.

Nachsorge

Neben den vereinbarten Nachsorgeterminen in unserer Praxis ist es entscheidend, dass Sie die Wunde(n) regelmäßig überprüfen und auf die Anweisungen achten. Dies kann den Einsatz eines Schutzes wie Body, Socken oder Halskragen beinhalten, um zu verhindern, dass Ihr Haustier an die Wunde geht. Diese Hilfsmittel müssen nicht den ganzen Tag über getragen werden. Sie können sie zum Beispiel abnehmen, wenn Sie mit Ihrem Haustier kuscheln oder beim Gassi gehen, solange Sie sicherstellen können, dass Ihr Tier die Wunde nicht berührt. Diese Hilfsmittel sind keine "Optionen" – sie sind entscheidend, um den Heilungsprozess nicht zu gefährden.

Achten Sie darauf, dass Verbände vor Nässe geschützt sind. Falls der Verband nass wird, muss er schnellstmöglich gewechselt werden – wenden Sie sich dazu bitte an uns. Wenn Wunden, die nicht verbunden sind, verschmutzen, reinigen Sie diese vorsichtig mit lauwarmem Wasser. Bei Heimtieren empfehlen wir, den Auslauf vorübergehend mit Zeitungen oder Handtüchern auszulegen, anstatt Einstreu zu verwenden.

Bitte achten Sie auch darauf, alle Medikamente korrekt zu verabreichen, die möglicherweise verschrieben wurden. Diese sind wichtig, um Schmerzen zu lindern und die Wundheilung zu fördern.

Ihre Mitarbeit ist entscheidend für den Heilungsprozess.

Fressen und Trinken

Fressen und Trinken

Sobald Ihr Haustier wieder geh- und stehfähig ist, können Sie ihm etwas Wasser und leicht verdauliches Futter anbieten. Wenn es gut vertragen wird, können Sie im Laufe des Tages kleine Portionen mehrmals anbieten. Für Heimtiere ist es besonders wichtig, nach der Operation schnell Nahrung aufzunehmen, um ihre Verdauung zu unterstützen und Komplikationen zu vermeiden. Auch sehr junge Tiere sollten nicht zu lange Fasten.

Partnertiere

Trennen Sie Ihr operiertes Haustier an dem Tag der Operation von seinen Artgenossen. Die Narkose kann dazu führen, dass das Tier sich anders verhält oder ungewöhnliche Körpersignale sendet. Andere Tiere erkennen es möglicherweise nicht sofort und es könnte zu Missverständnissen oder Spannungen kommen. Es ist empfehlenswert, Hunde und Katzen erst am nächsten Tag wieder zusammenzuführen, wenn sich das operierte Tier erholt hat und die Wunde stabil ist. Bei Heimtieren sollte während der Wundheilung ein getrenntes Gehege bestehen, wobei Sicht- und Riechkontakt weiterhin ermöglicht werden sollte.

Verhalten am nächsten Tag

Am Tag nach der Operation sollte sich Ihr Tier bereits deutlich erholt haben, aber das Verhalten kann je nach Schwere des Eingriffs unterschiedlich sein. In den meisten Fällen wird Ihr Haustier wieder ein normales Verhalten zeigen, es wird jedoch noch etwas ruhiger und weniger aktiv sein als gewohnt. Dies ist völlig normal und hängt von der Art der Operation und der individuellen Reaktion Ihres Tieres auf die Narkose ab.

Sollte Ihr Tier am nächsten Tag weiterhin sehr lethargisch, unkooperativ sein, oder Symptome wie starke Schmerzen, anhaltende Blutungen oder Erbrechen zeigen, bitten wir Sie, umgehend mit uns in Kontakt zu treten. Ein gewisser Ruhebedarf ist jedoch vollkommen normal und ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Es wird empfohlen, Ihr Tier auch an den Folgetagen nicht zu überfordern und ihm ausreichend Zeit zur Erholung zu geben.

Rückfragen

Sollten Sie unsicher sein oder Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden – wir sind gerne für Sie da!

Schokoladenrechner

Vergiftung durch Schokolade bei Hund und Katze berechnen

Schokolade kann bei Haustieren, vor allem bei Hunden, zu einer schweren Vergiftung führen. Auslöser sind die Inhaltsstoffe Theobromin und Koffein. Bei uns wirken sie anregend und aufmunternd, bei unseren Haustieren führen sie jedoch zu teils schweren Herzrhythmusstörungen, Krämpfen und können auch zum Tod führen.

Hunde sind häufiger betroffen als Katzen. Sollte Ihre Katze trotzdem Schokolade aufgenommen haben, können Sie den Rechner ebenfalls nutzen; die Symptome können früher auftreten als bei Hunden.

In der Regel treten erste Symptome nach 1-2 Stunden bei Koffein und 3 – 4 Stunden bei Theobromin auf. Wenn Ihr Tier Schokolade aufgenommen hat, geben Sie bitte die Art der Schokolade und die aufgenommene Menge an, sowie das Gewicht Ihres Haustieres.

Ratgeber Katzen

Gefahren im Alltag

Gefahren im Alltag

„Die meisten Unfälle passieren im Haushalt.“

So und nicht anders ist das auch bei unseren Vierbeinern. Einmal kurz nicht aufgepasst und der Hund hat ein Stück Schokokuchen vom Tisch geklaut, den Mülleimer ausgeräumt oder eine Socke verschluckt, während die Katze des Hauses sich an den Schnittblumen vergreift, die wir gerade geschenkt bekommen haben.

Um Unfällen, Verletzungen und Vergiftungen vorzubeugen kann es helfen, Gefahrenquellen zu kennen und auszuschalten.

Das Schwierige dabei ist meist, dass Tiere viele Dinge anders verstoffwechseln als wir Menschen. So können für uns harmlos erscheinende Sachen den Vierbeinern dennoch gefährlich werden. Außerdem gilt der Leitspruch: „Eine Katze ist kein kleiner Hund.“ Es gibt auch Dinge, die der Hund verträgt, die Katze jedoch nicht.

Giftige Lebensmittel

Einige Klassiker unter den toxischen Nahrungsmitteln sind den meisten Leuten bekannt: Schokolade, Weintrauben und Zwiebeln zum Beispiel. Außerdem giftig sind logischerweise Rosinen (da getrocknete Weintrauben) und Knoblauch. Aber Vorsicht gilt auch bei jeglichen Obstkernen, einigen Nussarten wie Macadamianüssen und schwarzen Walnüssen, Pistazien, Avocados und Kaugummis, die Xylit enthalten.

Kakao und Kaffee können eine Gefahr für unsere Vierbeiner darstellen, sowie einige Backzutaten wie Geliermittel oder Backpulver.

Außerdem ist Alkohol sehr giftig für Hunde und Katzen.

Giftige Pflanzen

Viele Pflanzen sind giftig für Tiere und auch ungiftige Pflanzen können durch ihre Beschaffenheit Probleme im Verdauungstrakt verursachen. Vor allem Katzen neigen dazu, diese anzuknabbern. Außerdem können Pflanzen und Blumen mit Pflanzenschutzmitteln oder Lack besprüht worden sein.

Weitere Gefahrenquellen im Haushalt und unterwegs

Tiere können sehr clever und einfallsreich sein. Oft ist nichts vor ihnen sicher. Hier kommen ein paar Tipps, die dabei helfen, unserer neugierigen Fellnasen vor unnötigen Gefahren zu schützen:

Zuhause

- Halten Sie den Müll immer gut unter Verschluss

- Bewahren Sie Medikamente und Lebensmittel für Tiere unzugänglich auf

- Vermeiden Sie Kippfenster bei Katzen im Haus (die Fenster können alternativ mit Fliegengittern versehen und gänzlich geöffnet werden oder Sie bauen einen speziellen Kippfensterschutz ein)

- Heizkörper mit Gittern, zwischen die Katzenzehen rutschen könnten, sollten z.B. mit einem engmaschigen Draht versehen werden oder sie befestigen ein schmales Holzbrett über der Heizung, damit die Katze nicht mehr auf dieser balancieren kann

- Die heiße Herdplatte kann zur Gefahr für die Katzenpfoten werden

Unterwegs

- Hunde sollten angeleint werden, wenn ein Freilauf nicht gefahrenlos möglich ist

- Freigängerkatzen mit Halsbändern leben gefährlich, Katzen sollten als Flohschutz lieber ein Spot-on-Präparat oder eine Tablette bekommen, ist ein Halsband aus anderen Gründen zwingend notwendig, muss es sehr leicht aufgehen, da sonst die Gefahr einer Strangulation besteht

- Klare Glastüren können leicht übersehen werden

- Bewahren Sie Putzmittel und ähnliches immer unter Verschluss auf

- Präparate zur Schadnagerbekämpfung oder Schneckenkorn müssen unbedingt für andere Tiere unzugänglich sein, tote Ratten oder Mäuse mit Rattengift intus sind beim Verzehr auch giftig für die Katze oder den Hund

- Falls Ihr Hund gerne Fremdkörper aufnimmt, kann ein Giftködertraining hilfreich sein

Bei Hitze

- Gehen Sie bei Hitze nur früh morgens und spät abends mit Ihrem Hund

- Testen Sie die Temperatur des Asphalts mit Ihrem Handrücken

- Lassen Sie ihr Tier nicht bei Wärme im Auto

- Machen Sie keine längeren Fahrradtouren mit Ihrem Hund bei über 25°C

- Besondere Vorsicht gilt bei brachycephalen (kurznasigen) Rassen

Die 5 Säulen artgerechter Katzenhaltung

Die 5 Säulen artgerechter Katzenhaltung

Eine Katze ist zwar kein kleiner Hund, aber macht mindestens genauso viel Arbeit

Nicht selten ist die Intention, sich eine Katze als Haustier zuzulegen, dass Katzen weniger Arbeit machen als Hunde, schließlich muss man mit ihnen nicht dreimal täglich vor die Tür. Dies ist jedoch ein Trugschluss. Will man eine Katze artgerecht halten, gehört dazu insbesondere bei reinen Wohnungskatzen eine Menge Aufwand. Die artgerechte Haltung der kleinen Tiger schreit tatsächlich nach viel Aufmerksamkeit und Routine.

„Ein Hund hat Herrchen/Frauchen, eine Katze hat Bedienstete.“

Dieser Spruch dürfte den meisten Katzenbesitzern bekannt sein. Nicht selten beobachtet einen die Katze genüsslich beim Reinigen der Katzentoilette von oben herab oder treibt uns in den Wahnsinn, wenn sie ihr Futter heute mal wieder nicht fressen möchte, weil es zu kalt/zu warm/zu alt/zu viel/zu wenig oder die falsche Sorte ist. Veränderungen sind ihnen zuwider und werden gerne mit unerwünschtem Verhalten bestraft.

Halten wir uns aber an die 5 Säulen der artgerechten Katzenhaltung, so kann ihre „Prinzessin auf der Erbse“ in den meisten Fällen besänftigt werden.

Was sind denn nun diese 5 Säulen artgerechter Katzenhaltung?

Rückzugsorte

- Schaffung geeigneter Rückzugsorte, diese sollten:

- ausreichend vorhanden

- gut erreichbar, aber auch gerne erhöht gelegen

- von 5 Seiten geschlossen

- mit einer kuscheligen Unterlage ausgestattet sein

Schlüsselressourcen

- Mehrere, räumlich voneinander getrennte Schlüsselressourcen

- Futternäpfe (1-2 pro Katze)

- Wassernäpfe (mind. 1 pro Katze, besser mehrere an verschiedenen Stellen, kein Metall, sondern nichtreflektierendes Material, Wasser randvoll einfüllen)

- Toiletten (Anzahl der Katzen +1)

- Kratzmöglichkeiten

- Ruhe- und Schlafplätze

Spiel- und Beuteverhalten

- Möglichkeiten zum Ausleben des Spiel- und Beuteverhaltens

- wenn möglich Freigang oder gesicherter Freigang

- Geschicklichkeitsspiele zum Erarbeiten des Futters

- Katzenangeln, Spielzeuge

- Futter verstecken oder werfen

Soziale Interaktion

- Soziale Interaktion mit ihrem Menschen (regelmäßig, berechenbar, positiv), dies kann sein:

- Kuscheln auf dem Sofa

- miteinander Spielen

- gemeinsame Zeit im Freien

Gerüche

- Schaffung einer Umwelt, die den Geruchssinn der Katze respektiert

- Vermeidung strenger Gerüche wie z.B. Reinigungsmittel, Deo, Parfüm

- Einsatz von Pheromonsprays, Baldrian und Katzenminze

Noch ein paar Erläuterungen zum Schluss

Auch wenn sich einige Katzen gut untereinander verstehen, sind sie in Bezug auf viele Lebensbereiche trotzdem Einzelgänger. Außerdem neigen sie zu Flucht- und Vermeidungsverhalten und sind echte Gewohnheitstiere. All dies sollte bei der artgerechten Haltung berücksichtigt werden.

So jagen, fangen und fressen sie ihr Futter gerne allein und unbeobachtet von Menschen und Artgenossen. Im Gegensatz zum Hund verlangt die Natur der Katze tatsächlich nach unterschiedlichen Futtersorten. Die kleinen Tiger brauchen einen Rückzugsort nur für sich, von dem aus sie dennoch alles überblicken können. Ein solcher sollte für Freigänger auch draußen geschaffen werden. Katzen begrüßen es sehr jeden Tag die gleiche Routine erleben zu dürfen (feste Fütterungs-, Spiel- und Kuschelzeiten). Ihre empfindlichen Schnurrhaare sind dankbar für einen nichtreflektierenden Wassernapf, welcher flach und bis zum Rand gefüllt ist. Der äußerst sensible Geruchssinn der Katze ist viel stärker ausgeprägt als unserer und abgeneigt gegenüber scharfen Gerüchen. Freuen tun sich die kleinen Fellnasen hingegen über Pheromonstecker, Baldrianspray oder Kissen gefüllt mit Baldrian und Katzenminze.

Übergewicht bei Hund und Katze

Laut Studien sind bis zu 65% aller Hunde und Katzen übergewichtig.

Durch diese weit verbreitete Problematik fällt es vielen Menschen zunehmend schwerer ein normalgewichtiges Tier von einem fettleibigem zu unterscheiden.

In diesem Text möchten wir Ihnen zeigen, woran Sie erkennen können, ob Ihr Tier ein gesundes Gewicht hat oder ob es möglicherweise Anpassungen in der Ernährung braucht.

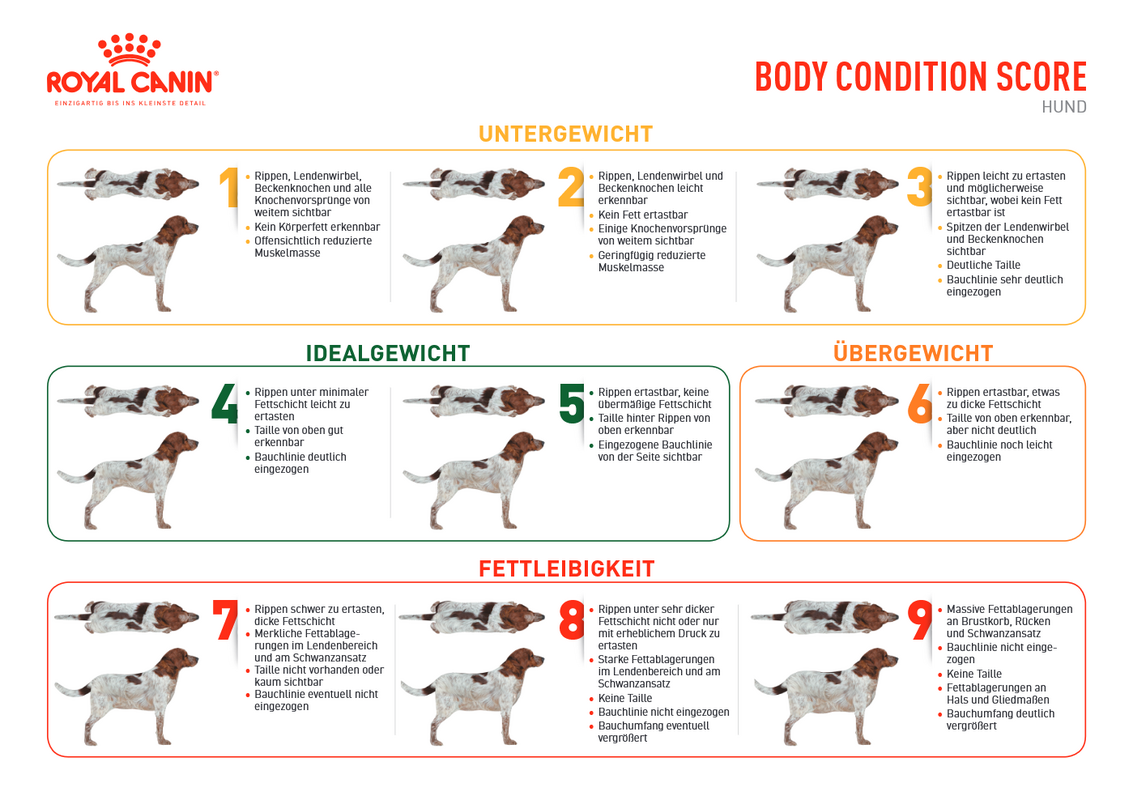

Body Condition Score

Vielleicht haben Sie schon gehört oder gelesen, dass das ideale Gewicht eines Tieres oft von seiner Rasse und seinem Geschlecht abhängt. Ein Labrador-Rüde sollte beispielsweise zwischen 29 und 36 kg wiegen, und eine Maine-Coon-Kätzin zwischen 3,6 und 5,4 kg.

Was jedoch oft übersehen wird, ist, dass auch bei Tieren viele weitere Faktoren das ideale Gewicht beeinflussen – ähnlich wie bei uns Menschen. Faktoren wie Größe, Körperbau, sportliche Aktivität und Muskulatur spielen eine Rolle. Selbst Tiere derselben Rasse können deutliche Unterschiede in der Körpergröße aufweisen.

Es ist daher wichtig, jedes Tier individuell zu betrachten und objektivere Parameter zur Beurteilung hinzu zu ziehen.

Ein gutes Schema bietet dafür der Body Condition Score.

Durch diesen kann man ohne eine Waage ganz objektiv die optimale Körperkondition bestimmen und rassenunabhängig eine Einordnung in die unten abgebildete Skala vornehmen.

Diese Skala reicht von 1 „ stark abgemagert“ zu 9 „stark adipös“.

Die „Idealfigur“ findet man bei Tieren, die in der Skala zwischen 4 und 5 eingeordnet werden können.

Quelle: Royal Canin

Beim Einordnen in diese Skala achtet man besonders auf Folgendes:

- Rippen: Streichen Sie mit Ihren Händen von beiden Seiten über den Brustkorb Ihres Tieres. Sie sollten die Rippen gut fühlen, aber nicht sehen können.

- Seitenprofil: Betrachten Sie Ihr stehendes Tier von der Seite. Die Bauchlinie (der Verlauf vom Rippenbogen zur Leiste) ist bei leicht untergewichtigen und idealgewichtigen Hunden ansteigend. Bei übergewichtigen Tieren verläuft die Bauchlinie eher waagerecht und bei adipösen Tieren ist eventuell sogar ein Abfall der Bauchlinie erkennbar.

- Vogelperspektive: Betrachten Sie Ihr stehendes Tier von oben. Idealerweise sehen Sie eine Taille. Falls nicht, ist dies schon ein Merkmal von Übergewicht. Im Extremfall sieht man hier auch richtige Fettdepots.

Kastration

Bei vielen Tieren wird nach der Kastration der Stoffwechsel langsamer, was zu einer Gewichtszunahme führen kann.

Die Stoffwechselleistungen kann sich dabei um 30 % reduzieren. Das bedeutet, dass Tiere nach der Kastration möglicherweise weniger Energie verbrennen, obwohl sie die gleiche Menge Futter bekommen.

Gesundheit

Gewichtsveränderungen können auch gesundheitliche Ursachen haben. Eine Schilddrüsenerkrankung ist ein häufiges Beispiel, das zu einer Gewichtsveränderung führen kann. Sollte sich das Gewicht Ihres Tieres plötzlich ändern, ist es ratsam, dies tierärztlich untersuchen zu lassen.

Zu viel Körpergewicht belastet die Gelenke und das Skelett des Tieres, was insbesondere bei Tieren mit Arthrose oder anderen Gelenkproblemen problematisch sein kann. Zusätzlich kann Übergewicht zu Erkrankungen der unteren Harnwege oder Leberproblemen führen. Auch das Risiko für Komplikationen bei einer Narkose steigt, und diese Tiere haben öfters Entzündungen. Insgesamt leidet das Immunsystem dieser Tiere und ist geschwächt.

Besonders bei Katzen können Übergewicht und Adipositas das Risiko für Diabetes mellitus deutlich erhöhen. Zudem können Katzen, die zu dick sind, sich schlechter pflegen, was zu Verfilzungen des Fells und Hautproblemen führen kann.

Individuelle Beratung

Jedes Tier ist einzigartig, und auch der Weg zu einem gesunden Gewicht ist individuell. Es gibt keine pauschale Lösung, die für jedes Tier gilt. Daher ist es wichtig, sich eine persönliche Beratung bei einem Tierarzt zu suchen, der gemeinsam mit Ihnen die richtige Strategie entwickelt. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um gesundheitliche Ursachen auszuschließen und Ihnen dabei zu helfen, das optimale Gewicht für Ihr Tier zu finden.

Feline odontoklastische resorptive Läsion (FORL)

Feline odontoklastische resorptive Läsion

Besser bekannt ist diese sehr häufig vorkommende degenerative Zahnerkrankung der Katze den meisten Menschen unter FORL.

Wie kann ich erkennen, ob meine Katze unter FORL leidet ?

Was genau geschieht dabei?

Was kann man dagegen tun?

Diese Fragen möchten wir in diesem Beitrag beantworten.

Die wichtigste Message im Bezug auf Zähne (insbesondere bei Katzen) möchten wir hier direkt als Erstes mit an die Hand geben:

Ein bildgebendes Verfahren ist zur Diagnosestellung unerlässlich.

Und das immer und ausnahmslos!

In der Regel kommt hier das Dentalröntgen ins Spiel. In ausgewählten Einrichtungen kann dieses zum Beispiel durch ein sogenanntes Cone Beam-CT ersetzt werden.

Symptome

Bevor es aber in die Narkose und in die dazugehörige Bildgebung geht, um einen FORL-Verdacht zu bestätigen muss dieser eben erst einmal aufkommen.

Da Katzen Schmerzen meisterhaft verstecken können ist es als Besitzer gar nicht so einfach festzustellen, dass ihr Tier unter einer Zahnerkrankung leidet.

Subtile Hinweise auf Schmerzen im Maulbereich können sein:

- Einseitiges Kauen

- Schleichen um den Napf und anschließendes Schlingen des Futters

- Vermehrtes Reiben oder Kratzen im Kopfbereich

- Mundgeruch

- Zähneknirschen

- Kieferklappern (sogenanntes Chattering)

- verminderter Appetit

- vermehrter Speichelfluss

Oft wird erst bei einer Untersuchung beim Tierarzt festgestellt, dass Veränderungen am Gebiss vorhanden sind.

Dabei sind entzündetes Zahnfleisch, Zahnstein, Zahnfleischrückgang oder Defekte im Schmelzbereich der Zähne häufige Befunde, die den Verdacht auf eine Zahnerkrankung nahelegen.

Da statistisch gesehen jede zweite Katze (bei Rassekatzen sind noch mehr Tiere betroffen) die über 5 Jahre alt ist an FORL leidet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass bei Auftreten dieser Befunde eine solche Erkrankung vorliegt.

Krankheitsentstehung

Wie und wieso FORL entsteht ist bis heute nicht endgültig geklärt.

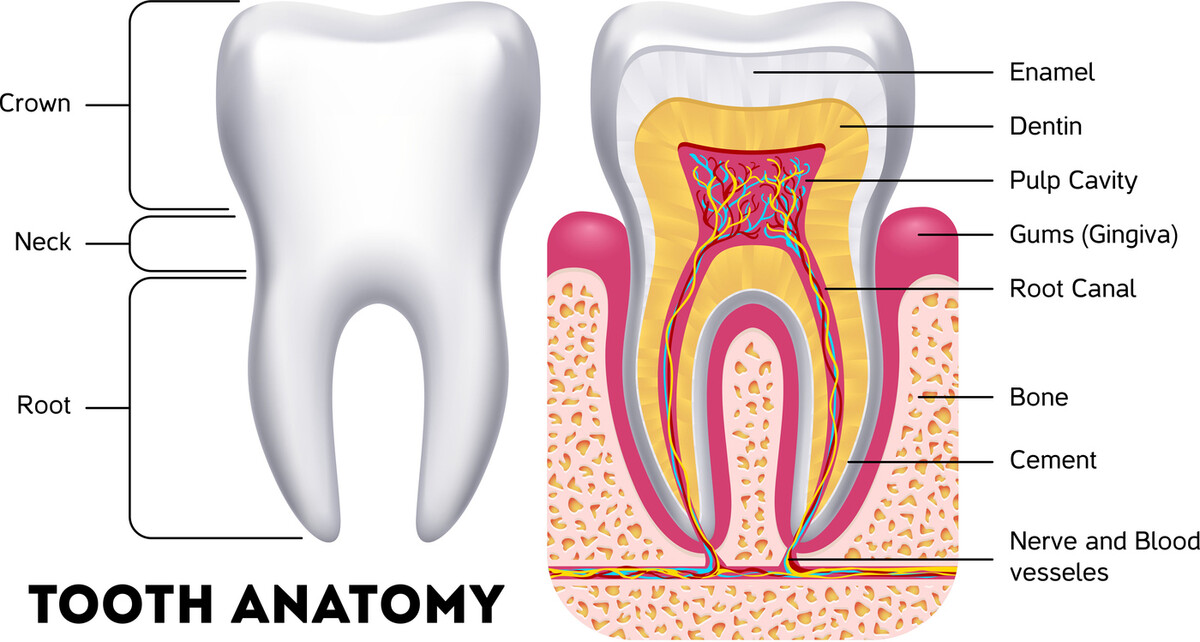

Eine wesentliche Beteiligung von knochenabbauenden Zellen (=Odontoklasten) ist bekannt. Diese werden durch verschiedene Entzündungsmediatoren aktiviert und beginnen im Bereich des Zahnhalses mit dem Abbau des Dentins (wichtige „Bausubstanz“ eines Zahnes).

Im Verlauf sind in der Regel zuerst die Zahnwurzeln betroffen, weshalb das volle Ausmaß der Erkrankung nicht durch einen einfachen Blick ins Maul ersichtlich wird. Die Zahnwurzel und die dortigen Läsionen kann man nur mit bildgebenden Methoden wie Dentalröntgen oder Cone Beam-CT sehen.

In der Abbauphase werden die Nerven, welche im Zahn zu finden sind nicht geschont und so leiden die betroffenen Katzen still an chronischen Schmerzen.

Ursachen die zu der Erkrankung führen, welche diskutiert, aber nicht restlos belegt sind, sind:

- Störung im Calciumhaushalt

- Hormonelle Veränderungen

- Entzündungen des Zahnfleisches und des Zahnhalteapparates

- Virale Entzündungen

- Mechanischer Stress

Therapie

Sollte Ihr Tierarzt Veränderungen an den Zähnen Ihrer Katze festgestellt haben, wird er Sie über das Krankheitsbild der FORL aufklären.

Da die endgültige Diagnosestellung und das Ausmaß der Erkrankung nur mit bildgebenden Verfahren möglich sind, die bei der Katze eine Narkose erforderlich machen, wird die Diagnostik meist mit der Therapie verbunden.

Diese bedeutet die Extraktion aller betroffenen Zähne.

Mit dem Entfernen der Zähne wird der Zahnschmerz beendet.

Eine Heilung der FORL mit anderen konservativen Methoden ist nicht möglich.

Die Katzen kommen auch ohne Zähne sehr gut zurecht und blühen nach den Eingriffen oft regelrecht auf.

Haben Sie den Verdacht, dass bei Ihrer Katze eine Zahnerkrankung vorliegt?

Zögern Sie nicht uns anzusprechen.

Wir beraten Sie gerne individuell.

Postoperative Nachsorge

Es ist wichtig, dass Sie sich aktiv an der Nachsorge Ihres Tieres beteiligen, da dies maßgeblich zur Wundheilung und schnellen Genesung beiträgt. Nach einer Narkose können einige Tiere verunsichert und desorientiert sein. Hier sind einige wichtige Hinweise zur Betreuung Ihres Tieres nach dem Eingriff:

Der Heimweg

Nach der Narkose kann Ihr Tier verwirrt oder wackelig auf den Beinen sein. Es empfiehlt sich, Ihr Tier sicher, ruhig und auf gewohnte Art nach Hause zu transportieren, zum Beispiel in der gewohnten Transportbox.

Druckverband

Sollte ein Druckverband an den Extremitäten angelegt worden sein, entfernen Sie diesen nach der Operation zuhause. Der Druckverband wurde eingesetzt, um die Blutung nach dem Entfernen des Venenzugangs zu stoppen. Nach einer gewissen Zeit (meistens ca. 5-10 Minuten) ist die Blutung gestoppt, sodass der Verband nicht mehr notwendig ist. Bewegung

Bewegung

Bei Hunden ist es ratsam, ihnen eine Möglichkeit zu geben sich zu lösen. Katzen und Heimtiere sollten ebenfalls ihre Toilette in Reichweite haben.

Andernfalls gilt für alle Tiere: Bieten Sie einen Rückzugsort an und halten Sie das Tier ruhig. Vermeiden Sie Spielen oder Toben, auch wenn Ihr Haustier dazu neigt.

Sehr arbeitsfreudige Tiere kann man zum Beispiel mit Schnüffelspielen etwas auslasten.

Liegeplatz

Da Ihr Tier nach der Narkose licht- und geräuschempfindlich sein kann, stellen Sie ihm einen ruhigen, gedämmten Ort zum Ausruhen zur Verfügung. Durch die Narkose kann die Körpertemperatur sinken, daher empfehlen wir eine Wärmequelle wie ein Kirschkernkissen, eine Wärmflasche oder ein Heizkissen. Achten Sie darauf, dass Ihr Tier sich von der Wärmequelle entfernen kann, wenn es zu warm wird.

Vermeiden Sie es, dass Ihr Tier auf Möbel wie die Couch springt oder auf Kratzbäume klettert. Halten Sie den Liegeplatz ruhig und sicher.

Überwachung

Lassen Sie Ihr Haustier an diesem Tag nicht alleine. Ihr Tier sollte sich ausruhen und auch kleine Nickerchen machen können. Es ist wichtig, dass es nicht zu tief schläft. Ihr Tier sollte ab und zu motiviert sein, sich zu bewegen und wieder fitter zu werden.

Nachsorge

Neben den vereinbarten Nachsorgeterminen in unserer Praxis ist es entscheidend, dass Sie die Wunde(n) regelmäßig überprüfen und auf die Anweisungen achten. Dies kann den Einsatz eines Schutzes wie Body, Socken oder Halskragen beinhalten, um zu verhindern, dass Ihr Haustier an die Wunde geht. Diese Hilfsmittel müssen nicht den ganzen Tag über getragen werden. Sie können sie zum Beispiel abnehmen, wenn Sie mit Ihrem Haustier kuscheln oder beim Gassi gehen, solange Sie sicherstellen können, dass Ihr Tier die Wunde nicht berührt. Diese Hilfsmittel sind keine "Optionen" – sie sind entscheidend, um den Heilungsprozess nicht zu gefährden.

Achten Sie darauf, dass Verbände vor Nässe geschützt sind. Falls der Verband nass wird, muss er schnellstmöglich gewechselt werden – wenden Sie sich dazu bitte an uns. Wenn Wunden, die nicht verbunden sind, verschmutzen, reinigen Sie diese vorsichtig mit lauwarmem Wasser. Bei Heimtieren empfehlen wir, den Auslauf vorübergehend mit Zeitungen oder Handtüchern auszulegen, anstatt Einstreu zu verwenden.

Bitte achten Sie auch darauf, alle Medikamente korrekt zu verabreichen, die möglicherweise verschrieben wurden. Diese sind wichtig, um Schmerzen zu lindern und die Wundheilung zu fördern.

Ihre Mitarbeit ist entscheidend für den Heilungsprozess.

Fressen und Trinken

Fressen und Trinken

Sobald Ihr Haustier wieder geh- und stehfähig ist, können Sie ihm etwas Wasser und leicht verdauliches Futter anbieten. Wenn es gut vertragen wird, können Sie im Laufe des Tages kleine Portionen mehrmals anbieten. Für Heimtiere ist es besonders wichtig, nach der Operation schnell Nahrung aufzunehmen, um ihre Verdauung zu unterstützen und Komplikationen zu vermeiden. Auch sehr junge Tiere sollten nicht zu lange Fasten.

Partnertiere

Trennen Sie Ihr operiertes Haustier an dem Tag der Operation von seinen Artgenossen. Die Narkose kann dazu führen, dass das Tier sich anders verhält oder ungewöhnliche Körpersignale sendet. Andere Tiere erkennen es möglicherweise nicht sofort und es könnte zu Missverständnissen oder Spannungen kommen. Es ist empfehlenswert, Hunde und Katzen erst am nächsten Tag wieder zusammenzuführen, wenn sich das operierte Tier erholt hat und die Wunde stabil ist. Bei Heimtieren sollte während der Wundheilung ein getrenntes Gehege bestehen, wobei Sicht- und Riechkontakt weiterhin ermöglicht werden sollte.

Verhalten am nächsten Tag

Am Tag nach der Operation sollte sich Ihr Tier bereits deutlich erholt haben, aber das Verhalten kann je nach Schwere des Eingriffs unterschiedlich sein. In den meisten Fällen wird Ihr Haustier wieder ein normales Verhalten zeigen, es wird jedoch noch etwas ruhiger und weniger aktiv sein als gewohnt. Dies ist völlig normal und hängt von der Art der Operation und der individuellen Reaktion Ihres Tieres auf die Narkose ab.

Sollte Ihr Tier am nächsten Tag weiterhin sehr lethargisch, unkooperativ sein, oder Symptome wie starke Schmerzen, anhaltende Blutungen oder Erbrechen zeigen, bitten wir Sie, umgehend mit uns in Kontakt zu treten. Ein gewisser Ruhebedarf ist jedoch vollkommen normal und ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Es wird empfohlen, Ihr Tier auch an den Folgetagen nicht zu überfordern und ihm ausreichend Zeit zur Erholung zu geben.

Rückfragen

Sollten Sie unsicher sein oder Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden – wir sind gerne für Sie da!

Schokoladenrechner

Vergiftung durch Schokolade bei Hund und Katze berechnen

Schokolade kann bei Haustieren, vor allem bei Hunden, zu einer schweren Vergiftung führen. Auslöser sind die Inhaltsstoffe Theobromin und Koffein. Bei uns wirken sie anregend und aufmunternd, bei unseren Haustieren führen sie jedoch zu teils schweren Herzrhythmusstörungen, Krämpfen und können auch zum Tod führen.

Hunde sind häufiger betroffen als Katzen. Sollte Ihre Katze trotzdem Schokolade aufgenommen haben, können Sie den Rechner ebenfalls nutzen; die Symptome können früher auftreten als bei Hunden.

In der Regel treten erste Symptome nach 1-2 Stunden bei Koffein und 3 – 4 Stunden bei Theobromin auf. Wenn Ihr Tier Schokolade aufgenommen hat, geben Sie bitte die Art der Schokolade und die aufgenommene Menge an, sowie das Gewicht Ihres Haustieres.

Pflanzen im Katzenhaushalt

Pflanzen im Katzenhaushalt

Viele Katzen sind völlig unbeeindruckt von Pflanzen im Haushalt. Vor allem Freigänger interessieren sich zuhause kaum für das saftige Grün. Trotzdem gibt es einige Feinschmecker unter den Stubentigern, die dazu neigen alles anzuknabbern. Die meisten Zimmer- und Balkonpflanzen sind giftig für Katzen und je nach Beschaffenheit der Blätter ist der Knabberfaktor unterschiedlich groß. Vor allem lange Blätter mit hohem Wasseranteil sind beliebt.

Wir nennen Ihnen deshalb hier einige Blumen und Pflanzen, die Sie bedenkenlos zusammen mit Ihren Katzen zuhause haben können.

Futterpflanzen

- Baldrian, Katzengras, Katzenminze, Kriechendes Schönpolster

Kräuter:

- Basilikum, Dill, Kamille, Majoran, Melisse, Minze, Salbei, Thymian

Grünpflanzen:

- Bananenpflanze, Geldbaum, Glückskastanie, Grünlilie, Korallenkaktus, Korbmaranthe, Leuchterblume, Nestfarn, Pfeilwurz, Schwertfarn, Sukkulente, Ufopflanze, Zimmer-Bambus, Zwergpfeffer

Palmenarten:

- Areca-Palme, Bergpalme, Dattelpalme, Goldfruchtpalme, Kentia-Palme

etwas bunter:

- Zitronenbaum, Hibiskus, Zimmer-Jasmin, Bromelie, Lavendel

Balkonpflanzen:

- Glockenblumen, Blaues Lieschen, Dahlien, Fuchsien, Hornveilchen, Jasmin, Mädchenaugen, Margeriten, Rosen, Studentenblumen

Schnittblumen:

- Gerbera, Margeriten, Rosen

Vorsicht gilt bei Schnittblumen mit zusätzlichem Grün, manchmal sind die Blätter mit einem Sprühlack behandelt oder können giftig sein. Außerdem können auch ungiftige Pflanzen Beschwerden verursachen, wenn sie übermäßig verzehrt werden.

Wissen Heimtiere

Zahnerkrankungen bei Heimtieren

Zahnerkrankungen beim Heimtier

Sag mal „A“

Zahnerkrankungen sind ein leidiges Thema bei den Heimtieren, allen voran beim Zwergkaninchen. Oft stellen die Besitzer plötzlich mit Schrecken fest, dass die Schneidezähne viel zu lang sind oder sogar aus dem Maul herauswachsen und sich wild eindrehen. Probleme mit den Backenzähnen sind weniger leicht zu erkennen. Manchmal knirschen die Tiere beim Fressen mit den Zähnen oder zeigen eine reduzierte oder eingestellte Futteraufnahme. Gewichtsverlust ist ebenfalls ein Anzeichen für Zahnerkrankungen. Leider zeigen Heimtiere Schmerzen oft erst sehr spät, sodass es meist schon zu irreparabellen Schäden des Gebisses gekommen ist.

Aber warum ist das eigentlich so?

Das Heimtiergebiss ist eines der spezialisiertesten im Tierreich. Durch eine horizontale Kaubewegung reiben die Backenzähne sich während des Kauvorgangs stetig ab. Im Gegensatz zu den Fleischfressern wie Hund und Katze oder auch uns Menschen haben Heimtiere Zähne, die mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 cm pro Monat immer weiterwachsen. Deshalb muss ein stetiger Zahnabrieb gewährleistet sein, damit es nicht zu vermehrtem Längenwachstum und Zahnfehlstellungen kommt. Für eine vertikale Kaubewegung hingegen ist das Heimtiergebiss nicht ausgelegt. Bei zu viel vertikalem Druck auf die Backenzähne kommt es zu einer Überbelastung der Zahnwurzel und somit zu Entzündungen. Die Schneidezähne von Kaninchen weisen leichte Längsrillen auf und hinter jedem Schneidezahn im Oberkiefer steht ein kleiner Stiftzahn. Meerschweinchen hingegen haben glatte Schneidezähne. Im Gegensatz zu den Backenzähnen dienen die Schneidezähne zum Abbeißen und können somit etwas vertikalen Druck vertragen.

Warum haben Wildkaninchen in der Regel keine Zahnfehlstellungen?

In der freien Natur ernähren sich Kaninchen und Hasen ausschließlich von Grünfutter, sie bekommen sehr selten Zugang zu energiereichen Körnern oder Pellets oder härterem Futter wie Heu und Möhren. Demnach sind sie den ganzen Tag damit beschäftigt weiches und energiearmes Material zu kauen und haben somit einen guten Zahnabrieb und eine balancierte Verdauung.

Der Schlüssel zu einer guten Zahngesundheit ist also die richtige Ernährung?

Zahnerkrankungen können auch genetisch bedingt sein, oft entstehen sie jedoch durch falsche Fütterung. Futter, welches eine vertikale Kaubewegung induziert, führt zu einer Fehlbelastung, die wiederum Entzündungen der Zahnwurzeln nach sich zieht. Äußerlich erkennbare Zahnfehlstellungen sind damit nur der Spiegel der Wurzelgesundheit. Meist bestehen bei Fehlstellung der Schneidezähne auch Probleme mit den Backenzähnen und umgekehrt. Ein angeborener Über- oder Unterbiss hingegen, der vorwiegend bei Widderkaninchen vorkommt, kann in einigen Fällen frühzeitig erkannt noch korrigiert werden.

Wie ernähre ich nun mein Heimtier richtig um Zahnerkrankungen vorzubeugen?

Das A und O ist die Fütterung von Grünfutter ad libitum (das bedeutet durchgehend), sprich 24 Stunden am Tag Zugang zu frischem Gras, Kräutern und blättrigem Gemüse. Diese Futtermittel sind weich und energiearm und führen somit zu einer stetigen Futteraufnahme und einer guten horizontalen Kaubewegung. Die Faustregel hierfür sind 200g Grünfutter pro kg Kaninchen und Tag. Außerdem kann zweimal täglich Frischfutter angeboten werden (Gemüse, Salate usw.), wobei beachtet werden sollte, dass härteres Gemüse wie Karotten und Pastinaken beim Kauvorgang tatsächlich auch mehr Druck auf die Zahnwurzeln erzeugt als z.B. Gurken oder Salate. Gelegentlich können Obst, Heu und Zweige angeboten werden.

Leider sind viele der im Handel angebotenen Futtermittel völlig ungeeignet für das komplexe Verdauungssystem der Heimtiere. So findet man gerne Pellets, Getreidekörner, Sonnenblumenkerne oder getrocknete Johannisbrotbaumstücke in den Fertigfuttern. Von Leckerchen wie Joghurtdrops ist ebenfalls dringend abzuraten.

Wie geht der Tierarzt bei Zahnerkrankungen vor?

Eine genaue Betrachtung der Schneide-, Stift- und Backenzähne kann schon Hinweise auf die zugrundeliegende Problematik geben. Allerdings ist eine eindeutige Diagnose nur mittels Bildgebung möglich, da die Wurzeln von außen nicht erkennbar sind. Beim Dentalröntgen sind Aufnahmen in mehreren Ebenen notwendig, um die Wurzeln genau beurteilen zu können. Alternativ liefert ein CT einen guten Überblick über die Zahnsituation. Eine detaillierte Zahnuntersuchung sowie ein Einkürzen der Schneidezähne und eine Okklusionskorrektur der Backenzähne beim Heimtier muss in Sedation durchgeführt werden, damit es nicht zu Verletzungen durch Abwehrbewegungen kommt. Ist das Ausmaß der Problematik mittels Bildgebung genau analysiert, kann entschieden werden, welche Behandlung notwendig ist. Das Kürzen der Zähne bekämpft eben nicht die Grundursache, sondern führt nur zu einer vorübergehenden Verbesserung der Zahnsituation.

Postoperative Nachsorge

Es ist wichtig, dass Sie sich aktiv an der Nachsorge Ihres Tieres beteiligen, da dies maßgeblich zur Wundheilung und schnellen Genesung beiträgt. Nach einer Narkose können einige Tiere verunsichert und desorientiert sein. Hier sind einige wichtige Hinweise zur Betreuung Ihres Tieres nach dem Eingriff:

Der Heimweg

Nach der Narkose kann Ihr Tier verwirrt oder wackelig auf den Beinen sein. Es empfiehlt sich, Ihr Tier sicher, ruhig und auf gewohnte Art nach Hause zu transportieren, zum Beispiel in der gewohnten Transportbox.

Druckverband

Sollte ein Druckverband an den Extremitäten angelegt worden sein, entfernen Sie diesen nach der Operation zuhause. Der Druckverband wurde eingesetzt, um die Blutung nach dem Entfernen des Venenzugangs zu stoppen. Nach einer gewissen Zeit (meistens ca. 5-10 Minuten) ist die Blutung gestoppt, sodass der Verband nicht mehr notwendig ist. Bewegung

Bewegung

Bei Hunden ist es ratsam, ihnen eine Möglichkeit zu geben sich zu lösen. Katzen und Heimtiere sollten ebenfalls ihre Toilette in Reichweite haben.

Andernfalls gilt für alle Tiere: Bieten Sie einen Rückzugsort an und halten Sie das Tier ruhig. Vermeiden Sie Spielen oder Toben, auch wenn Ihr Haustier dazu neigt.

Sehr arbeitsfreudige Tiere kann man zum Beispiel mit Schnüffelspielen etwas auslasten.

Liegeplatz

Da Ihr Tier nach der Narkose licht- und geräuschempfindlich sein kann, stellen Sie ihm einen ruhigen, gedämmten Ort zum Ausruhen zur Verfügung. Durch die Narkose kann die Körpertemperatur sinken, daher empfehlen wir eine Wärmequelle wie ein Kirschkernkissen, eine Wärmflasche oder ein Heizkissen. Achten Sie darauf, dass Ihr Tier sich von der Wärmequelle entfernen kann, wenn es zu warm wird.

Vermeiden Sie es, dass Ihr Tier auf Möbel wie die Couch springt oder auf Kratzbäume klettert. Halten Sie den Liegeplatz ruhig und sicher.

Überwachung

Lassen Sie Ihr Haustier an diesem Tag nicht alleine. Ihr Tier sollte sich ausruhen und auch kleine Nickerchen machen können. Es ist wichtig, dass es nicht zu tief schläft. Ihr Tier sollte ab und zu motiviert sein, sich zu bewegen und wieder fitter zu werden.

Nachsorge

Neben den vereinbarten Nachsorgeterminen in unserer Praxis ist es entscheidend, dass Sie die Wunde(n) regelmäßig überprüfen und auf die Anweisungen achten. Dies kann den Einsatz eines Schutzes wie Body, Socken oder Halskragen beinhalten, um zu verhindern, dass Ihr Haustier an die Wunde geht. Diese Hilfsmittel müssen nicht den ganzen Tag über getragen werden. Sie können sie zum Beispiel abnehmen, wenn Sie mit Ihrem Haustier kuscheln oder beim Gassi gehen, solange Sie sicherstellen können, dass Ihr Tier die Wunde nicht berührt. Diese Hilfsmittel sind keine "Optionen" – sie sind entscheidend, um den Heilungsprozess nicht zu gefährden.

Achten Sie darauf, dass Verbände vor Nässe geschützt sind. Falls der Verband nass wird, muss er schnellstmöglich gewechselt werden – wenden Sie sich dazu bitte an uns. Wenn Wunden, die nicht verbunden sind, verschmutzen, reinigen Sie diese vorsichtig mit lauwarmem Wasser. Bei Heimtieren empfehlen wir, den Auslauf vorübergehend mit Zeitungen oder Handtüchern auszulegen, anstatt Einstreu zu verwenden.

Bitte achten Sie auch darauf, alle Medikamente korrekt zu verabreichen, die möglicherweise verschrieben wurden. Diese sind wichtig, um Schmerzen zu lindern und die Wundheilung zu fördern.

Ihre Mitarbeit ist entscheidend für den Heilungsprozess.

Fressen und Trinken

Fressen und Trinken

Sobald Ihr Haustier wieder geh- und stehfähig ist, können Sie ihm etwas Wasser und leicht verdauliches Futter anbieten. Wenn es gut vertragen wird, können Sie im Laufe des Tages kleine Portionen mehrmals anbieten. Für Heimtiere ist es besonders wichtig, nach der Operation schnell Nahrung aufzunehmen, um ihre Verdauung zu unterstützen und Komplikationen zu vermeiden. Auch sehr junge Tiere sollten nicht zu lange Fasten.

Partnertiere

Trennen Sie Ihr operiertes Haustier an dem Tag der Operation von seinen Artgenossen. Die Narkose kann dazu führen, dass das Tier sich anders verhält oder ungewöhnliche Körpersignale sendet. Andere Tiere erkennen es möglicherweise nicht sofort und es könnte zu Missverständnissen oder Spannungen kommen. Es ist empfehlenswert, Hunde und Katzen erst am nächsten Tag wieder zusammenzuführen, wenn sich das operierte Tier erholt hat und die Wunde stabil ist. Bei Heimtieren sollte während der Wundheilung ein getrenntes Gehege bestehen, wobei Sicht- und Riechkontakt weiterhin ermöglicht werden sollte.

Verhalten am nächsten Tag

Am Tag nach der Operation sollte sich Ihr Tier bereits deutlich erholt haben, aber das Verhalten kann je nach Schwere des Eingriffs unterschiedlich sein. In den meisten Fällen wird Ihr Haustier wieder ein normales Verhalten zeigen, es wird jedoch noch etwas ruhiger und weniger aktiv sein als gewohnt. Dies ist völlig normal und hängt von der Art der Operation und der individuellen Reaktion Ihres Tieres auf die Narkose ab.

Sollte Ihr Tier am nächsten Tag weiterhin sehr lethargisch, unkooperativ sein, oder Symptome wie starke Schmerzen, anhaltende Blutungen oder Erbrechen zeigen, bitten wir Sie, umgehend mit uns in Kontakt zu treten. Ein gewisser Ruhebedarf ist jedoch vollkommen normal und ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Es wird empfohlen, Ihr Tier auch an den Folgetagen nicht zu überfordern und ihm ausreichend Zeit zur Erholung zu geben.

Rückfragen

Sollten Sie unsicher sein oder Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden – wir sind gerne für Sie da!

Myasis (Fliegenmadenbefall)

Myasis

Wenn es schmatzt und krabbelt

Fliegenmadenbefall beim Heimtier ist ein sehr unangenehmes und leider relativ häufig gesehenen Geschehen. Vor allem in den Sommermonaten bei mollig-warmen Temperaturen fühlen die Maden sich auf ihrem Wirt oft wie „im Speck“.

Wann ist ein Heimtier besonders anfällig für Fliegenmaden?

Generell sieht man Fliegenmadenbefall vor allem bei Kaninchen und Meerschweinchen in Außenhaltung, selten kann er aber auch bei Wohnungstieren beobachtet werden. Verletzungen und Wunden sowie eine kot- oder urinverklebte Afterregion dienen den adulten Fliegen zur Eiablage.

Wie beuge ich einem Fliegenmadenbefall vor?

Das A und O ist eine regelmäßige Kontrolle (einmal tägl.) der Tiere auf Wunden und verklebte Körperregionen. Es gilt die Ursache dieser Problematik zu finden und abzustellen, Wunden sollten gereinigt und abgedeckt werden (Zinksalbe). Außerdem können Fliegengitter an den Fenstern bzw. am Stall prophylaktisch wirken. Bei Außenhaltung sollte das Gehege regelmäßig auf potentielle Gefahrenquellen untersucht werden.

Was passiert bei Madenbefall?

Einmal geschlüpft können sich die Maden rasant entwickeln. Dabei ernähren sie sich – so fies und ekelig wie das klingt- tatsächlich vom Gewebe des befallenen Tieres. Es kommt also zu einem schmerzhaften Gewebsverlust. Betroffene Tiere verhalten sich meist zunächst unauffällig, bei fortgeschrittener Erkrankung werden sie dann aber appetit- und teilnahmslos und bewegen sich weniger. Das befallene Gewebe sondert oft einen unangenehmen Geruch ab.

Achtung! Dies ist ein Notfellchen!

Fliegenmadenbefall ist meistens ein Notfall, vor allem, weil er oft erst spät entdeckt wird und dann bereits viel Gewebsverlust stattgefunden hat. Außerdem können die Maden sich explosionsartig entwickeln und auch in tiefere Gewebsschichten oder durch Körperöffnungen in den Körper vordringen.

Was macht der Tierarzt bei dieser Diagnose?

Ist der Leidensdruck nicht zu groß, wird therapiert. Es gilt es die Maden abzusammeln, die Wunden zu reinigen und ggf. Ursachen für eine verklebte Anogenitalregion zu finden. Das Tier erhält Medikamente gegen Schmerzen und spezifisch gegen die Maden, in einigen Fällen auch ein Antibiotikum und ggf. appetitanregende Präparate. Bei starkem Gewebsverlust wird außerdem eine Infusion verabreicht. Regelmäßige Nachkontrollen und gutes Wundmanagement sind entscheidend für die Heilung.